小麦

一、种植历史

中共内蒙古自治区委党史和地方志研究室网站在新石器时代己有麦类作物的种植。赤峰红山文化和西部仰韶(包括河套)文化出土的作物种子中已有小麦。春秋战国时期,小麦的种植己扩展至内蒙古的南部。秦、汉时期,小麦已上升到与粟、稷类并驾齐驱的地位。以后小麦种植地区和面积不断扩大,逐步成为自治区的主栽作物之一。

1936年,全区小麦种植面积26.76万公顷,占粮食播种面积的8.5%,平均每公顷产427.5公斤,总产11 409万公斤。

1940年,绥西农业改进所从四川引进一批小麦种子。在陕坝一带试种,其中,属园锥小麦种的佛手小麦种植面积较大,40年代末己有0.53~0.6万公顷。此期西部的小麦每公顷产平均450~600公斤,其中巴彦淖尔盟750公斤左右,伊克昭盟300公斤左右。

1950年,绥远省农林厅发出大力领导小麦田间管理的通知。1952年,绥远省政府指示各地搞好夏季选种工作,选出并推广丰产、抗病、抗旱、早熟的火燎麦、大白皮、克华、大青芒等小麦良种,加上其他农业技术措施,使小麦的单产大幅度提高,一般比原有品种提高30~50%。全区小麦种植面积由1947年的26.67万公顷,发展到1952年的将近40万公顷,占粮豆总播种面积的15%左右。

从1953年起,自治区政府农牧部提倡有计划地增加小麦面积,精耕细作,大力开展良种的评选和推广。50年代末期,小麦播种面积比1949年增加了一倍有余,单产增长了40~50%。

60年代初连续三年的自然灾害,小麦生产也受到影响,60年代末期,播种面积略有增加,但单产基本停滞不前。

70年代是自治区小麦生产发展的一个高峰期。品种结构由60年代地方品种和引进品种占绝对优势,逐步形成地方品1种、引进品种和育成品种三足鼎立的局面,育成种和引进种的推广,促进了小麦产量的提高。旗县良种繁殖场采取三圃或两圃提纯复壮制度,提供生产上需要的原种,大大延长了良种小麦的使用寿命。在新品种推广的同时,推广了科学种麦,70年代中期,小麦单产明显提高,并涌现出一批高产典型。1974年巴彦淖尔盟磴口县坝楞公社友谊二队,10.67公顷小麦平均每公顷产6 067.5公斤:呼和浩特市土默特左旗毕克齐公社南园子大队,12.87公顷小麦平均每公顷产6 885公斤。1975年包头市固阳县九分子公社兴隆塔生产队,2.47公顷小麦每公顷产平均7 845公斤。1976年乌兰察布盟察右中旗广昌隆公社黄羊沟生产队,40公顷水浇地小麦每公顷产5 217公斤,其中3.13公顷平均每公顷产7 627.5公斤。

70年代,全区小麦播种面积80.7万~110万公顷,比60年代增长26.2~54.5%。其中灌溉面积约26.7万公顷,但保浇面积不足2/3。全区小麦平均每公顷产921公斤。

80年代,小麦播种面积基本上稳定在93.3万~100万公顷,总产量由80年代前期(1981~1985年)的12.8亿公斤增加到后期(1986~1989年)的15.5亿公斤。1980~1984年全区小麦平均每公顷产1 233公斤,1986~1989年平均每公顷产1 582.5公斤,其中1989年为1 860公斤,创历史最高水平。1989年小麦播种面积为100.8万公顷,其中水浇地近33.3万公顷,平均每公顷产3 000公斤左右;旱地66万余公顷,其中旱肥地21.3万公顷,平均每公顷产1 950~2 250公斤,旱薄地近46.7万公顷,平均每公顷产450~750公斤。全区各地都涌现出大面积高产典型。如1989年巴彦淖尔盟13.86万公顷小麦,平均每公顷产3 690公斤。其中杭锦后旗的0.14万公顷,平均每公顷产5 250公斤以上;临河市的3.25万公顷,平均每公顷产5 205公斤。呼伦贝尔盟牙克石市3.34万公顷旱地小麦,平均每公顷产3 060公斤;海拉尔农牧场管理局8.93万公顷旱地小麦平均每公顷产2 790公斤。1988年,乌兰察布盟14个旗县196个乡的6.68万公顷旱薄地小麦高产地块,平均每公顷产1 575公斤。

80年代小麦单产提高的主要原因是:依靠政策调动农民生产积极性的基础上,重视科技投入和物质投入,组织高产攻关,采用模式化栽培技术,使小麦种植逐步由粗放型向集约型转变。单产提高的另一个原因是扩大水浇地面积。80年代末,全区水浇地小麦面积比70年代增加了近6.67万公顷(百万亩)。

1987年,自治区党委四届五次全委(扩大)会议提出逐步实现粮食基本自给等近期三项奋斗目标,自治区农委等有关部门认为自治区粮食产需矛盾主要反映在细粮的产不足需问题上,而主要细粮作物是小麦。为此,对发展小麦生产进行了专门研究和部署,1989年,在呼和浩特市召开“小麦、水稻栽培技术研讨会”,总结交流各地推广先进技术和科研成果,获得大面积高产的经验;1990年7月,又在临河市召开“全区小麦生产会议”,提出了进一步发展小麦生产,解决细粮自给地对策。

二、产区分布

1.分布区域的划分。小麦是自治区种植面积最大的粮食作物,北至呼伦贝尔盟额尔古纳旗,南至伊克昭盟乌审旗,东至辽河流域的科左后旗,西至荒漠地区的额济纳旗都有种植,但主要集中在阴山山脉和大兴安岭两侧与南段低山的高寒地带。自治区农科院作物所根据作物分区原则,将全区小麦分布区域划分为7个一级区(3个灌溉区、4个旱作区),其中3个一级旱作区又划分为7个二级区(亚区)。(1)巴、伊盟河套平原灌溉小麦区。(2)土默特平原灌溉小麦区。(3)西辽河平原灌溉小麦区。(4)鄂尔多斯高原东部旱作小麦区。(5)阴山丘陵旱作小麦区。①前山温暖小麦区。②后山温凉小麦区。(6)哲、赤山地丘陵旱作小麦区。①南部温热小麦区。②北部温暖小麦区。(7)大兴安岭丘陵旱作小麦区。①岭东温凉小麦区。②岭南温暖小麦区。③岭北寒温小麦区。

2.面积和产量的发展变化。1949年,全区小麦播种面积仅26.7万公顷,占粮豆作物播种面积的7.6%,集中在阴山丘陵区和河套平原灌区,分别占当时全区小麦播种面积的67.2%和14.3%,自治区西部地区小麦播种面积占90%左右,东部地区只占10%左右。

50~60年代,全区小麦播种面积增加到29.6~64万公顷和73.7~80.8万公顷,分别占粮豆面积的11.9%和15.6%。分布区域未发生明显变化,阴山丘陵区和河套灌区的小麦面积仍占全区小麦面积的72.87%和70.03%,其它8个麦区只占30%左右。这期间东部地区以国营农场为主的小麦种植面积逐年增多,开始形成新的麦产区。

70~80年代,全区小麦播种面积增加到84.8~108.6万公顷和87.8~100.8万公顷,分别占全区粮豆面积的19.7%和25.2%,分布区域有了显著变化,在11个麦区中,种植面积超过6.67万公顷(百万亩)的由70年代的4个增为5个,种植面积最大的仍是阴山丘陵旱作区的后山麦区(43.56万公顷),居第二和第三位的是大兴安岭岭北麦区(18.55万公顷)和岭东麦区(15.08万公顷)。

1990年,全区小麦播种面积增至115.36万公顷,占全区粮豆面积的29.8%。在全区已形成7个超6.67万公顷(百万亩)的主要麦产区(2个灌区、5个旱作麦区)。

三、品种演变

1924年,绥远省农事试验场成立后,开始从省内外收集小麦等作物品种进行试验、推广。1930~1934年,绥远省建设厅委托华洋义赈会从美国引入兰麦,试种成功后推广种植,并受到奖励。

东北沦陷时期,1938年,伪满洲国在牙克石、扎兰屯建原种圃,集中繁殖小麦原种,在内蒙古东部地区推广。1941年,伪农作物奖励委员会决定推广的小麦品种有7个。

1949年后,自治区小麦品种的演变大体经历了四个阶段,其中水浇地小麦进行了四次较大规模的品种更换,而旱作农业区至今仍以农家品种为主体品种,尚未进行过全面的品种更换,只有局部地区新育成或引进新品种作为搭配品种替代原有农家品种。

50年代初至50年代中期,各地开展小麦优良地方品种的发掘、整理和评选,迅速扩大了优良地方品种的种植面积。如毕克齐小白麦和萨县长芒麦,一度成为土默川平原的主体品种,推广面积达2~2.67万公顷,占该地区小麦面积的55~60%,增产10~20%:阴山丘陵旱作区推广火燎麦和大白麦、红四楞等,种植近1.3万公顷,占该地区小麦面积的25%左右,一般比原有品种增产10%;东部区评选出大青芒、多伦小麦、大肚子、红芒等,迅速推广到呼盟岭北和岭南地区。

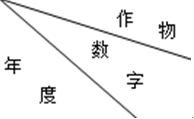

各麦产区小麦种植面积与产量增长情况比较表

表4-1-1 单位:公顷、公斤、万吨

小 麦

区 域

年 代

种植面积

产 量

公 顷

占当时全区

小麦面积%

单 产

公斤/公顷

总 产

万 吨

总产占当时

全区小麦

总产 %

巴、伊盟

河套平原

灌区

1949年

50年代

60年代

70年代

80年代

1990年

38 219.10

66 693.33

101 804.21

91 265.61

136 228.08

162 201.06

13.6

13.4

14.2

9.9

12.3

14.1

1 106.25

1 193.25

1 687.35

1 934.70

2 862.75

4 233.75

6.9

14.6

30.6

32.4

80.0

7.3

20.7

19.6

30.4

18.7

28.1

27.5

土默特

平 原

灌 区

1949年

50年代

60年代

70年代

80年代

1990年

17 342.00

34 897.44

45 222.60

54 874.09

58 275.79

63 241.94

6.2

7.0

6.4

5.9

5.3

5.5

595.95

778.65

802.20

1 252.80

2 186.70

3 303.45

1.8

5.4

7.0

13.6

27.0

2.1

5.4

7.3

6.9

7.8

9.5

7.9

西辽河

平 原

灌 区

1949年

50年代

60年代

70年代

80年代

1990年

5 869.6

13 726.86

14 067.03

20 897.11

22 497.91

46 543.26

2.1

2.8

2.0

2.3

2.0

4.0

697.05

1 363.05

852.30

1 239.75

2 317.50

3 544.95

0.9

3.0

2.3

4.9

12.0

1.7

2.7

4.0

2.3

2.8

4.2

6.4

鄂尔多斯

高原东部

旱 作 区

1949年

50年代

60年代

70年代

80年代

1990年

4 669.00

4 468.90

8 204.10

6 036.35

3 861.93

12 979.82

1.7

0.9

1.2

0.7

0.3

1.1

0.2

0.5

0.9

1.0

1.2

0.3

0.6

0.7

0.9

0.6

0.4

1.1

阴

山

丘

陵

旱

作

区

前

山

温

暖

区

1949年

50年代

60年代

70年代

80年代

1990年

30 348.5

57 968.97

67 500.40

73 543.42

59 689.83

64 312.14

10.8

11.6

9.5

7.9

5.4

5.6

3.0

7.8

7.0

10.7

11.0

1.0

9.0

10.5

6.9

6.2

3.9

3.8

后

山

温

凉

区

1949年

50年代

60年代

70年代

80年代

1990年

148 834.38

250 731.97

341 263.88

435 851.15

389 001.07

424 178.65

53.0

50.4

47.9

47.1

35.1

36.7

15.7

31.7

34.8

60.5

50.0

4.5

47.2

42.6

34.3

34.9

17.5

17.0

赤

山

地

丘

陵

旱

作

区

南

部

温

热

区

1949年

50年代

60年代

70年代

80年代

1990年

3 468.40

11 379.02

9 604.80

8 844.42

16 368.18

44 862.42

1.2

2.3

1.3

1.0

1.5

3.9

0.2

1.5

1.3

1.8

5.0

1.1

0.6

2.0

1.3

1.0

1.8

4.2

北

部

温

暖

区

1949年

50年代

60年代

70年代

80年代

1990年

10 205.10

24 919.12

39 786.55

41 740.86

67 106.87

93 146.55

3.6

5.0

5.6

4.5

6.1

8.1

1.3

3.9

5.2

7.4

10.0

1.2

3.9

5.2

5.0

2.3

3.5

8.3

大

兴

安

岭

旱

作

区

岭

东

温

凉

区

1949年

50年代

60年代

70年代

80年代

1990年

11 939.30

20 510.25

29 881.60

63 371.67

150 928.76

97 922.27

4.3

4.2

4.2

6.8

13.6

8.5

1.8

3.5

3.8

14.4

38.0

2.1

5.4

4.7

3.7

8.3

13.3

7.9

岭

南

温

暖

区

1949年

50年代

60年代

70年代

80年代

1990年

2 201.10

4 215.44

9 071.20

14 253.79

17 808.90

24 645.65

0.8

0.8

1.3

1.5

1.6

2.1

0.3

0.9

1.5

2.5

5.0

0.7

0.9

1.2

1.5

1.5

1.8

2.6

岭

北

寒

温

区

1949年

50年代

60年代

70年代

80年代

1990年

7 537.10

8 184.09

45 516.08

114 710.66

185 566.07

120 039.99

2.7

1.6

6.4

12.4

16.8

10.4

1.2

1.6

6.9

24.4

46.0

3.5

3.6

2.2

6.8

14.1

16.0

13.2

备

注

1.50、60、70、80年代小麦面积与产量均系十年平均数。

2.阿拉善盟和乌海市为新发展起来的荒漠灌区,小麦面积尚小,暂划入河套平原灌区。

3.因旱作麦区内灌溉小麦与旱作小麦的单产未进行分别统计,故本表旱作区小麦的单产是空白项。

在此期间,科研单位和农民群众通过系统选育和“一穗传”,从地方品种中选出了一批新品种。如内蒙古农科所从毕克齐小白麦中选育的毕红穗,农民戚玉兰从施首麦中选育的玉兰麦,农民梁来友从托县白皮麦中选育的梁来友白皮麦等,推广面积达1.3~2万公顷。70年代末至80年代初,毕红穗在和林格尔县、凉城县,梁来友白皮麦在巴盟乌拉特中后旗仍有较大种植面积。90年代前期,玉兰麦在锡盟还是旱地主栽品种之一,面积仍有1~1.3万公顷。

50年代中后期至60年代中期,随着生产条件的改善,原有品种表现秆软倒伏,锈病严重,产量大减。全区先后从外省引入一批品种进行鉴定和比较试验,从中筛选出甘肃96(三联1号)、华东5号、碧玉麦、南大2419、松花江2号、克强、克壮等品种,使全区小麦每公顷产量由750公斤提高到1 500公斤左右。其中甘肃96,50年代末期全区共种植16万公顷,主要分布在内蒙古西部灌区,东部区也有少量种植,一般每公顷产1 500~3 000公斤,增产20%以上。其他品种华东5号、碧玉麦、松花江2号、南大2419、印度798等,在西部各灌区主要作为搭配品种,推广面积也都有0.67~1.3万公顷。以克强、克壮为代表的克字号品种,主要在东部区呼盟推广,一度成为主栽品种,在西部区阴山以北的滩川地带则作为搭配品种。全区种植面积都在1.3万公顷以上,增产10~20%。

60年代中后期至70年代后期,科研单位先后选育出一批适应性强、增产潜力大、抗性强的新品种,并取代了第二阶段的推广品种。成为自治区有史以来小麦育种、良种繁殖和推广工作最活跃的时期。

在灌区推广的引进品种有欧柔、京红5号、科春14、墨巴65、拜尼莫62以及墨麦卡捷姆、波塔姆、叶考拉、沙瑞克等。其中,欧柔推广面积在70年代中期达6.67万公顷,成为西部各灌区的主栽品种,一般每公顷产3 750公斤左右,最高可达7 500公斤以上。其余的引进品种均为各灌区的搭配品种或局部地区的主栽品种,种植面积都有0.67万公顷至数万公顷。推广的育成品种中有内麦2~8号、11号、12号、乌春3号~6号等。其中,内麦3号(河套3号、白欧柔)、内麦5号、内麦11号在巴、伊盟黄灌区、土默川平原灌区及乌盟前山灌区推广面积2~2.67万公顷,仅次于欧柔。内麦2号在包头市郊推广;乌春4~6号主要在乌盟前山灌区推广;内麦7号(屯垦2号)和屯垦1号主要在巴盟乌拉特前旗、乌拉特中旗高含盐碱地区推广。

阴山丘陵旱作区推广的引进品种有克坚、坝农5号、张选59-806、察北102、张北大芒麦、晋2148等:育成品种有内麦1号(商选1号、金寨小麦)、乌春2号、3号等。主要在滩川地种植,均为搭配品种,面积一般在667公顷至几千公顷之间。

大兴安岭旱作区推广的引进品种有东农111、克红、克全、克旱6号、7号等。其中东农111在岭北推广面积达数万公顷,成为主栽品种。在岭东、岭南推广的品种有克旱6号、7号、克全,面积0.7~2万公顷,为该地区的主栽品种或主要搭配品种。推广的育成品种有呼麦1号、2号,均为搭配品种。

70年代末期至80年代以后,西部灌区推广的主要品种有宁春4号、13号,内麦17号、1S号、19号。80年代末期,宁春4号种植面积高达12万公顷,内麦19号2.67万公顷,为主栽品种和主要搭配品种。宁春13号、蒙优1号、京红10号种植面积0.7~1.3万公顷,为一般搭配品种;内早9号、农早5号在呼、包二市郊区为菜麦轮茬品种;内麦17号、18号,除西部灌区有较大面积的种植外,东部哲盟也大面积推广,面积共达1.3~2.7万公顷。内麦14号、铁春1号在伊盟黄灌区种植1.6万公顷,占小麦面积的80%。哲、赤灌区的主栽品种为铁春1号和辽春9号、内麦13(赤252)、赤麦1号、2号,哲春3号、4号为主要搭配品种。

阴山丘陵旱作区推广的品种有内麦9号、10号,蒙选1号和内小黑麦1号,种植面积0.6~2万公顷。

大兴安岭旱作区岭南地区主要推广克丰2号、3号、5号,岭东地区推广克早8号、9号和呼麦3号、4号等品种;岭北地区推广拉84~112、拉96、繁8和九三8l~115。这批品种的推广,使大兴安岭旱作区小麦每公顷产量水平提高了450~750公斤,达到3 000公斤左右。

四、耕作栽培

历史上,中共内蒙古自治区委党史和地方志研究室网站种植小麦,主要依靠传统的种植经验。新中国成立后,自治区农业部门在总结继承群众经验的基础上,积极推广先进种植技术,使小麦耕作栽培技术不断地获得提高。

播种:自治区种植的是春小麦。播种一般在“清明”前后,河套、土默川、西辽河灌区在“清明”前10天至半月开始下种,高寒旱作区播种晚一个节令。60年代至70年代,在河套、土默川、伊盟沿黄河一带提倡超早播,一般比过去提前10~20天。80年代中期赤峰和伊盟南部高寒旱作区试验推广小麦夏播技术,把小麦播种日期推迟到6月上旬以避开春旱,充分利用伏雨,有明显的增产效果。40年代张立范曾试验小麦冬播(也称寄籽播种)。这项技术在西部一些地区一直延续至60年代。

自治区小麦播种有犁开沟、手溜籽和耧播等方法,新中国成立后,推行马拉播种机平播小麦。50年代东部推广缩垄增行,西部推广疏播密植,耧排码(行距)由八九寸缩小到五寸左右。播种量也有所增加。70年代初在西部部分地区一度曾推行锹铲宽幅播种小麦技术,70年代中后期逐渐由其它播种技术所取代。以后机播面积逐步扩大,80年代首先从巴盟河套地区开始,推广小麦种肥分层播种机,随后在全区广泛应用,把小麦播种技术提高到一个新水平。

灌溉:自治区小麦灌溉区,主要在河套、伊盟沿黄河一带、土默川种麦区,传统的灌溉方式主要是漫灌,既浪费水,也影响小麦生长。60~70年代,在西辽河流域和许多丘陵旱作区实行打井灌溉。同时在河套等灌区推行打畦、平整土地、浅浇快轮等节水技术,改漫灌为畦灌。80年代哲盟等西辽灌区推行四米畦田,灌溉技术大有提高。生育期间,一般浇水2~4次,提倡早浇分蘖水。70年代开始,自治区水利部门在一些地区试行推广喷灌技术。

施肥:新中国成立前,自治区小麦施肥主要是有机肥,牲畜粪肥,土杂肥。施肥量不多。50年代以后施肥面积扩大,施肥量也有增加,并开始在一些地区对小麦施用氮素化肥。经过70~80年代的大力推广,灌区小麦施化肥已普及,一般亩带种肥磷酸二铵5~7公斤,尿素2.5公斤,追施尿素20公斤左右。不少旱作地区推广了麦田施用化肥作种肥。

田间管理:大部分麦区对麦田管理较细致,及时进行中耕除草,70年代开始在一些地区对麦田使用除草剂。

80年代至90年代,自治区农业部门总结各地小麦栽培技术经验,把各项技术集成、优化、组装配套,形成模式化小麦综合栽培技术。灌区模式化综合技术的主要内容有:深耕松土,精细整地,增施农肥,深压碳按,缩小地块,科学灌溉,优化品种,机械播种,适时早播,缩垅增行,合理密植,巧施追肥,及时灭草,注意病虫害防治等。

中西部旱薄地区模式化栽培技术主要内容有:深耕蓄墒,秋雨春用;及时耙耱,“三九磙地”,蓄水保墒;增施农肥,扩种豆科粮草,培肥地力;重视种肥,增施化肥,以肥调水;选用良种;疏播密植,缩垅增行:抡墒早播,播后重压,中耕除草等。

东部旱作地区模式化栽培技术主要内容有:农机配套、作业标准化,精细整地、科学管理,及时收获,轮作换茬,适时早播,配方施肥,化学除草,生化促控,3911拌种防治丛矮病,及时更换良种等。

经过70年代初期在黄河灌区和土默川地区反复探索,以小麦套种玉米为主的间套种栽培模式成熟配套。80年代初,小麦套种玉米已成为巴盟灌区增产粮食的重大技术措施。80年代中期并向哲里木盟和赤峰市等地推广。全区形成了粮粮、粮油、粮菜、粮草等多种间套种形式。

80年代后期,巴盟农业部门把小麦和玉米按一定比例呈带状种植玉米覆膜,称之谓小麦套覆膜玉米带田,增产效果好,推广快。至1989年巴彦淖尔盟小麦套种覆膜玉米带田已发展到3.5万公顷,平均亩产691.95公斤,1990年达到5.8万公顷。在伊盟、包头市、呼市、乌盟、赤峰市、哲盟等地示范推广也都取得明显的增产效果。1990年巴盟农技推广中心和内蒙古农技推广站调查,认为比较科学合理的带型有7种:即6.5尺(2.17米)带,每亩小麦和玉米各占地0.51亩和0.49亩;7.1尺(2.37米)带,每亩小麦和玉米各占地0.55亩和0.45亩;8.5尺(2.83米)带,每亩小麦玉米各占地0.39亩和0.61亩;9.4尺(3.13米)带,每亩小麦和玉米各占地0.45亩和0.55亩;丈(3.33米)带,每亩小麦玉米各占地半亩;上述5种带型主要在西部灌区和赤峰市应用。4米畦田带(当地叫4:4即1池1带),每亩小麦玉米各占地半亩:4米畦田玉米大小垅,大垅间间种两行大豆。上述两种集中在哲盟灌区。

病虫害防治:50年代初期,内蒙古西部区小麦普遍发生腥黑穗病,一般发病率20~30%,减产严重。1950~1952年绥远农事试验场试验,小麦腥黑穗病以汞制剂进行种子清毒效果最好,白砒和王铜效果也较显著。经示范推广,50年代中期小麦腥黑穗病基本得到控制。70年代后期此病又有回升,1980年后引进推广菲醌、克菌丹等农药,80年代中期以后病害得到控制。

小麦锈病在50年代发生猖獗,主要是秆锈和叶锈,有的年份几乎绝产。1958年和1960年在巴盟杭锦后旗和五原县使用飞机喷洒石硫合剂,但效果不显著。70年代后,主要依靠选用抗三锈小麦品种。80年代后期小麦锈病基本得到控制,在较重的发生年份,对小麦产量也没有显著影响。

1947~1990年中共内蒙古自治区委党史和地方志研究室网站小麦播种面积及产量统计表

表4-1-2 单位:万公顷、公斤、公顷、万吨

小 麦

播种面积

(万公顷)

单 产

(公斤/公顷)

总 产

(万吨)

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

22.6

24.98

26.67

29.57

33.92

43.91

47.63

58.0

60.21

60.1

64.0

57.92

59.73

73.69

80.81

67.07

67.06

71.43

72.51

91.39

74.13

72.31

78.28

84.79

85.75

83.85

86.94

87.01

92.11

105.5

108.4

108.60

95.2

95.73

90.29

87.8

91.13

93.23

92.67

93.71

92.11

97.42

100.8

115.36

435

488

495

413

360

578

713

960

825

953

825

698

1 080

743

428

720

630

765

818

735

840

825

713

780

780

653

810

998

1 013

1 190

1 043

810.00

1 140

863

1103

1 440

1 328

1 545

1 605

1 395

1 365

1 680

1 875

2 265

10.0

12.0

13.0

12.0

12.0

25.5

34.0

55.5

49.5

57.0

52.5

40.5

64.5

54.5

35.5

48.0

42.5

54.5

59.5

52.5

62.5

59.5

56.0

66.0

67.0

55.0

70.5

86.5

93.5

125.5

113.0

88.0

108.5

82.5

100.0

126.5

121.0

144.0

148.5

131.0

125.5

163.5

189.0

261.5

小麦病毒病在80年代初期曾严重发生,西部区以黄矮病为主,东部区以丛矮病为主,对小麦产量影响甚大,但没有效的防治措施。中国农科院植保所曾派专人在自治区乌盟多年蹲点研究小麦黄矮病。70年代中期,内蒙古农科院对黄矮病进行研究明确防治措施是灭蚜。80年代以后,海拉尔农管局对丛矮病研究,病原是田间杂草(赖皮草),传介为灰飞虱,有效措施是灭虫。在呼盟推广使用海拉尔农管局用杂交方法导入远缘抗性基因,育成的拉96等多个抗丛矮病新品种(系),90年代迅速扩大推广。

小麦赤霉病是东部区另一真菌病害,药剂防治有一定效果。进入80年代,主要措施是选用抗病品种。

小麦全蚀病是西部区水浇地小麦另一真菌病害,70年代以后,由于连作等原因,发生较为普遍。70年代末至80年代初,采取福美双、氯硝散、霉锈净等防治效果较好,使用多菌灵、粉锈宁拌种可降低病情指数80%。

70年代以前,麦秆蝇发生频繁,危害严重,1955年西部区大发生,小麦减产30%左右。1957~1958年开始进行较系统的研究,形成预测预报和药剂防治为中心的配套措施,同时提出促壮苗和选用前期发育快的小麦品种,以减轻危害程度。进入80年代以后,由于采用上述综合措施,麦秆蝇危害大大减轻。

粘虫对小麦的危害在80年代中期以前,中、西部地区较为普遍。在防治措施上主要用药剂喷杀,60至70年代,以666、DDT、乐果等为主,80年代后以乐果、喹硫磷等为主。

首 页

首 页

当前位置:

当前位置: