第三期

- 【卷首语】 为增强文化自信添加方志新砖

- 【领导讲话】中华文化和中国精神的时代精华

- 【领导讲话】牢牢把握历史主动 创造新的历史伟业

- 【专稿】进一步做好新时代方志古籍工作

- 【工作研究】内蒙古地方史志中记述 守望相助与铸牢中华民族共同体意识探微

- 【工作研究】二轮志书编纂中的传承与创新

- 【工作研究】档案、地方志、党史结合在地方的当代价值

- 【工作研究】志书编纂要突出地方性

- 【工作研究】关于第三轮志书规范记述地名的思考

- 【工作研究】苏联红军在通辽接受日军投降地点考

- 【志说乡土】方志兴安

- 【志说乡土】丰镇史话

- 【志说乡土】慧丰寺 ——飘落在科尔沁左翼中旗的历史遗迹

- 【机关党建】自治区人民政府地方志研究室党支部全体党员 干部聆听专题党课

- 【机关党建】达拉特旗档案史志馆:“兰台红”让档案史志活起来

- 【机关党建】图述脱贫攻坚驻村工作

- 【工作动态】自治区人民政府地方志研究室主任贺彪一行 赴锡林郭勒盟调研地方志工作

- 【工作动态】自治区人民政府地方志研究室调研组赴 鄂尔多斯市调研指导地方志工作

- 【志书选介】《包头市志(1991—2015)》

- 【志书选介】《石拐区志(1991—2015)》

- 【志书选介】《中共内蒙古自治区委党史和地方志研究室网站志·科学技术志(1988—2005)》

- 【法规文件】中共内蒙古自治区委党史和地方志研究室网站党委办公厅关于印发《中共 中共内蒙古自治区委党史和地方志研究室网站委党史和地方志研究室职能配置、 内设机构和人员编制规定》的通知

- 【工作研究】苏联红军在通辽接受日军投降地点考

- 发布时间:2023-07-06

- 来源:

1945年8月15日,日本裕仁天皇宣布无条件投降,中国人民伟大的抗日战争历经14年终于取得胜利。此前,根据苏美英三国签订的《雅尔塔协定》,1945年8月8日,苏联对日宣战,8月9日百万苏联红军分三个方面进入中国东北。据《通辽抗日战争史》记载:通辽是苏联红军进军沈阳的主要进军路线(通辽的前身是哲里木盟,通辽县归属哲里木盟。境内的鲁北——通辽——甘旗卡,鲁北——开鲁——奈曼,是苏联红军解放沈阳的主要进兵路线)。

苏联红军后贝加尔方面军在马利诺夫斯基元帅的指挥下,于8月10日翻越大兴安岭。该方面军的近卫坦克第六集团军(司令官克拉夫琴柯上将)、第五军(军长萨维利耶夫中将)的先遣支队于8月11日下午占领了通辽北部重镇鲁北(《通辽抗日战争史》第201页)。近卫坦克第六集团军由于供应时断时续而遇到很大困难(《伪满覆亡》第354页),为了保障必要的燃料储备和将落在后面的辎重运上来,该军在鲁北短暂停留(《通辽抗日战争史》第201页)。8月16日,近卫坦克第五军侦查支队的空军伞兵率先占领通辽。随后,第五军主力部队在东北抗联战士郭亚臣等的带领下,从开鲁县道德营子,经莫力庙、金家窝堡、刘家围子、湛露村、二号村进驻通辽。苏军进驻通辽当天,负责指挥苏军空降兵的军事委员会特派员、后贝加尔方面军司令部政治处主任亚历山大·普里图拉少将挑选了225名空降兵,从通辽机场起飞,空降突袭沈阳机场。这支空降部队在沈阳机场截获了伪满洲国皇帝溥仪。8月16日下午溥仪被苏联红军用飞机押解到通辽,在通辽住宿一晚后乘飞机押往苏联。

日本虽然于8月15日12时宣布无条件投降,但由于日军一线作战部队没有在第一时间接到停战命令,所以关东军的抵抗并没有停止,战斗仍在进行。8月16日18时,关东军收到大本营第1382号立即停止战斗的命令后,于22时下达了“关作命甲第106号”停战令,大规模战斗停止(《北方文物》1995年第3期马维颐、胡凤斌文《苏联红军出兵东北的战略特点及意义》,《北方文物》第9页)。但零星战斗仍然存在。8月18日3时30分,关东军司令山田乙三通过电台答复苏军总指挥部准备履行一切投降条件。8月18日,日军在前线的许多地区开始投降就俘((苏)华西列夫斯基《越过“满洲”边境之后》,孙邦主编,吉林人民出版社1993年12月第1版)。8月18日,残存的日军向驻通辽的苏联红军投降。

关于驻通辽的苏联红军接受日军投降的受降地点,目前出版的各种书籍及资料中具体位置不明确。不论是国家级出版物,还是省级出版物,抑或是通辽市内部出版物,在叙述苏联红军接受日军投降的受降地点时均语焉不详过于笼统,使苏军受降地点笼罩着一层迷雾。如人民出版社、湖南人民出版社出版、汪宇燕、何明编著的《苏联出兵东北始末》在书中配图中标注:“1945年8月18日,日本关东军下令停止抵抗,图为日军军使打着白旗进入苏军阵地”(见图1)。

图1

中共内蒙古自治区委党史和地方志研究室网站党史研究室出版的《挺起民族的脊梁——内蒙古纪念抗日战争胜利六十周年图集》一书的配图中标注:“在通辽附近的桥上,苏军接受日军投降”(见图2)。

图2

通辽市委史志办编审刘忱著《通辽抗日战争史》一书的配图中标注:“1945年8月,在通辽附近的桥上,苏军接受日军投降”(见图3)。

图3

通辽市政协文史学习委员会编辑的纪念抗日战争胜利七十周年专辑《通辽市文史资料》第十九辑图片下标注:“在通辽县附近的铁路上,一位苏联红军军官正在等待手持白旗的日军前来投降(见图4)”。

图4

那么驻通辽的苏联红军接受日军投降受降地点的铁路桥究竟在哪里呢?笔者自上个世纪八十年代开始地方党史研究、铁路史研究的过程中就曾多方搜求,终于得到一条信息,对解开这个谜团带来了一丝希望:通辽市房产局退休职工刘义生看到刘忱所著的《通辽抗日战争史》苏军通辽受降图片后说:“苏联红军接受日军投降的铁路桥就在通辽车站东侧,通喜公路(通辽至喜伯营子公路)西侧位置。”刘义生出生于1949年,是土生土长的通辽人。据刘义生讲,他小时候经常到这个铁路桥附近玩耍,他清楚地记得这个铁路桥长200米左右,是个有10多个桥洞子的水泥桥,桥上没有护栏,水泥桥水泥的颜色是淡淡的红褐色和现在的水泥略显不同。桥洞比较宽大,能够通行农民拉庄稼和柴草的马车。当时桥上只有一条铁路线(即大郑铁路北段,原四洮铁路郑通支线)通向郑家屯、四平方向。上个世纪七十年代修建通让铁路(通辽至让湖路)时此桥被推土机推平。根据通辽铁路史志资料记载,通让铁路是大庆石油运输专线,1959年7月开工,1960年3月停工;1964年7月全线再次开工,1966年12月1日交付运营。刘义生所述铁路桥拆除时间和铁路史志记载吻合。在通让铁路开通之前,通辽境内确实只有一条铁路线,和历史事实吻合,也同苏军接受日军投降的铁路桥照片现状吻合。

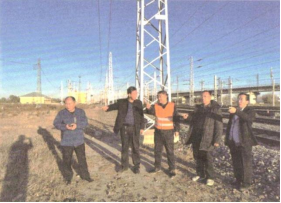

得到这一消息,笔者按捺不住内心的喜悦,于2021年10月27日下午邀请刘义生陪同我们到铁路桥遗址考察。参加考察的有原通辽市委党史办编审刘忱、原通辽铁路分局史志办编辑刘科、军旅作家姜世夺、通辽市房产局退休干部刘义生,通辽车站党委宣传科长曹祥山、通辽车站调机车间(原通辽车站下行场,现北场)党支部书记庞永利全程陪同考察。

图5

图(5)左起:通辽车站党委宣传科长曹祥山、原通辽市委党史办编审刘忱、通辽车站调机车间党支部书记庞永利、原通辽铁路分局史志办编辑刘科、通辽市房产局退休干部刘义生

刘义生根据附近道路及有关参照物认定苏联红军接受日军投降受降地点铁路桥的位置(见上图)。原铁路桥西侧距通辽车站约1000米左右;东侧距通辽车站调机车间(北场)办公楼约100米,距通喜公路公铁立交桥约200余米。这处位置距离当年日军在南坨子修建的筑垒防御工事很近,是日军防卫通辽车站及通辽外围的重要阵地。

刘义生关于苏军受降地点铁路桥地址的认定也得到了已经退休的原通辽市委保密办主任许庆林的佐证。许庆林看到苏军受降照片也认定刘义生的认定是正确的,因为他小时候去那里玩耍和挖曲麻菜时那个铁路桥还在使用,一直使用到通让铁路修建时才完成历史使命。

当年苏联红军接受日军投降的铁路桥位置,随着建国后铁路建设事业的突飞猛进,在上个世纪八十年代建成通辽车站下行场,到1987年时已增加到站线22条的规模。伴随着通辽南编组场的建成,通辽车站下行场(现调机车间、北场)的编组功能逐渐弱化,1997年11月6日通辽南编组场开通使用后,下行场的部分站线逐渐拆除,由22条站线变为9条站线。当年苏联红军接受日军投降的铁路桥位置的铁路线已经拆除,只有部分遗迹尚存。

综上所述,根据史料记载、照片图证和实地考察,笔者得出以下三点结论:(一)1945年8月18日驻通辽的苏联红军接受日军投降的受降地点——铁路桥,位于通辽车站东侧,距通辽车站约1000米左右;(二)此铁路桥伴随着通让铁路的修建在1964年被夷为平地,铁路桥原址成为通让铁路和大郑铁路的路基;(三)当年通过铁路桥通往郑家屯方向的铁路线原址,随着铁路建设事业的飞速发展,也于1997年11月被拆除易位,现遗迹尚存,依稀可辨。

驻通辽苏联红军接受日军投降受降地点的确认,有着深远的历史意义和现实意义。受降地点应该成为我们永远纪念的“圣地”,这一地点的确认是我们向英勇的苏联红军将士献上的一份厚礼,也是我们牢记抗日英烈事迹的纪念碑。前事不忘后事之师,我们一定要牢记历史,筑牢中华民族的钢铁长城。

(撰稿 刘忱 刘科 姜世夺)

- 年鉴刊物上一篇:【工作研究】关于第三轮志书规范记述地名的思考

- 年鉴刊物下一篇:【志说乡土】方志兴安

- 声明: 转载请注明来源于《内蒙古区情网》官方网站

当前位置:

当前位置: