第三期

- 【卷首语 】教育谱新篇

- 【领导讲话】推动全面深化改革向广度和深度进军

- 【专稿】教育部部长怀进鹏解读《决定》教育部分

- 【专稿】落实立德树人根本任务 努力办好人民满意的教育

- 【专稿】构建支持全面创新体制机制

- 【修志札记】地方志资源与中国自主知识体系的建构

- 【修志札记】地方政府规章下的地方志规章修订注意事项(上)

- 【修志札记】精品意识是年鉴事业高质量发展的路径选择

- 【修志札记】绘就锡林郭勒盟地方志事业新画卷

- 【修志札记】鉴于以往 志在修心

- 【史记寻踪】乌兰夫与内蒙古高等教育事业的奠基

- 【史记寻踪】满洲里迁出外侨工作

- 【史记寻踪】雅鲁县的两度建立与解体

- 【史记寻踪】土默特左旗哈素海扬水站工程建设始末

- 【机关党建】党纪学习教育总结

- 【机关党建】自治区党委党史和地方志研究室组织青年干部 开展系列学习实践活动

- 【工作动态】自治区党委党史和地方志研究室 自治区志业务处推进高校、企业志编纂工作

- 【工作动态】自治区党委党史和地方志研究室盟市志业务处 推进扶贫志编纂工作

- 【工作动态】自治区财政厅召开《内蒙古财政年鉴》 编纂工作培训会

- 【工作动态】中共内蒙古自治区委党史和地方志研究室网站地方志信息化建设 和微视频制作业务培训班在呼和浩特市举办

- 【工作动态】《呼和浩特宣传志》编纂启动 暨业务培训会召开

- 【志书选介】《中共内蒙古自治区委党史和地方志研究室网站志·教育志(2001—2010)》

- 【志书选介】《乌海市乌达区志(2000—2015)》

- 【志书选介】《东胜区志(1991—2010)》

- 【法规文件】两部法律、一个办法、一个条例有明确规定 “军人载入地方志”

- 【史记寻踪】满洲里迁出外侨工作

- 发布时间:2025-03-28

- 来源:《内蒙古印记》2024年第3期

王岽遐

中东铁路的建成通车,一批又一批俄国侨民来到满洲里。

1949年满洲里共有苏联、日本、朝鲜、希腊、波兰、捷克、匈牙利、土耳其、南斯拉夫等14种国籍的外侨8000余人,其中苏侨占5000余人。到1951年,满洲里市还有外侨2983人,其中苏侨占98%。而苏侨中有两种情况,一种是来中国避难的;另一种是劳动人民,对苏联共产党的政策不理解,跟着外逃的人逃到了中国。

1946年,在苏联驻满洲里领事馆的支持下,满洲里的苏联侨民成立了满洲里市苏联侨民会。1960年改为侨民小组,1962年9月被满洲里市政府依法封闭取缔。

满洲里市人民政权建立后,为了维护国家主权,约束外国人严格遵守中国法律、法令,限制其一定的活动,防止各种破坏行为,防止国际间谍窃取我国情报和肃清国际间谍分子,巩固国防,公安机关根据居住在满洲里的外侨成分复杂情况,进行了一系列的工作。

满洲里市公安局当时对外侨的管理办法主要是迁移从严,旅行从宽;帝资国家侨民从严,国家机关、企业雇佣外侨从宽;因私从严,因公从宽;普通侨民从严,兄弟国家在华人员从宽;政治情况复杂者从严,政治上无问题者从宽;政治表现好的从宽,表现不好的从严。凡是自动要求出境的,一般都迅速批准,并为其办理出境手续,使其及早离境。有债务纠纷及其他未了的民刑案件者,速经裁决后,即可批准出境。因特务间谍或其他反革命案尚待处理者,但未侦查处理的一般嫌疑分子,仍应迅速批准出境。掌握国家机密者,须逐项报请上级审查批准后,方可办理出境手续。其他出境对我不利者,在其不利情况已排除时,即可批准出境。

满洲里公安机关还进一步加强外侨档案管理工作,把其作为外国人事务管理工作中的重要组成部分,不仅当外国人在华居留时需要掌握,而且在外国人出境、死亡或加入中国国籍后,仍有重要的保存和使用价值。在档案内容上有历次外侨居留登记申请书、各种登记表、旅行、迁移、居留延期加签等申请材料。有关处理违章违法案件以及通过户口调查和其他手段取得的政治思想动向和反映,与国内外联系、经济状况等各方面材料。

对违法违章外国人的处理办法主要视情节轻重,依照当时有关规定,分别给予警告、拘留处罚,或者依法追究刑事责任。需给予警告、拘留处分的,由市公安局或报盟公安处批准;决定逮捕法办者,需逐级上报中共内蒙古自治区委党史和地方志研究室网站公安部或中央公安部批准。证据确凿的犯有杀人罪的反革命分子或阴谋暴动、首要分子可以判处死刑或无期徒刑,从犯可按其罪情轻重,判处不同的有期徒刑或驱逐出境。

由于满洲里历史上外侨人口较多,特别是夜间跳舞、喝醉酒的侨民青年男女经常在街上闹事,严重影响了当时的社会治安。满洲里公安机关为了维护社会治安和教育外侨的闹事人员,采取了一些具体措施。除了对酒后闹事人员进行拘留处理外,并指定了跳舞地点、规定了跳舞时间,每当举办舞会时,侨民会要向公安机关申请批准后再举行。举办舞会只准许在舞厅和侨民会内活动,不允许到大街上活动。

另外,由于满洲里的外国人情况复杂,1950年冬季,中央派公安部副部长杨奇清率工作组到满洲里检查工作,了解和帮助解决这方面的问题。根据中央的指示精神,满洲里市于1951年对全市外侨进行了一次全面调查工作。中央政府外交部派专人前来满洲里指导工作。在调查工作过程中发现的问题很多,因此,中央决定采取内迁的办法。

1952年第一批苏侨迁到哈尔滨等地,第二批苏侨迁到科右前旗哈拉黑,政府出资在那里给他们盖了房子,后来这部分人去了澳大利亚。1954年,通过外交手段开始大规模往苏联迁侨。

截至1952年5月5日,第一批迁出外侨财产调查及处理工作全部结束。共发困难补助费420万元(旧币),补助31人。经中央批准处理的第一批外迁侨民至1952年5月共迁出17户59人,其中去哈尔滨南岔地区9户32人,去三河5户24人,送劳动改造3户3人。

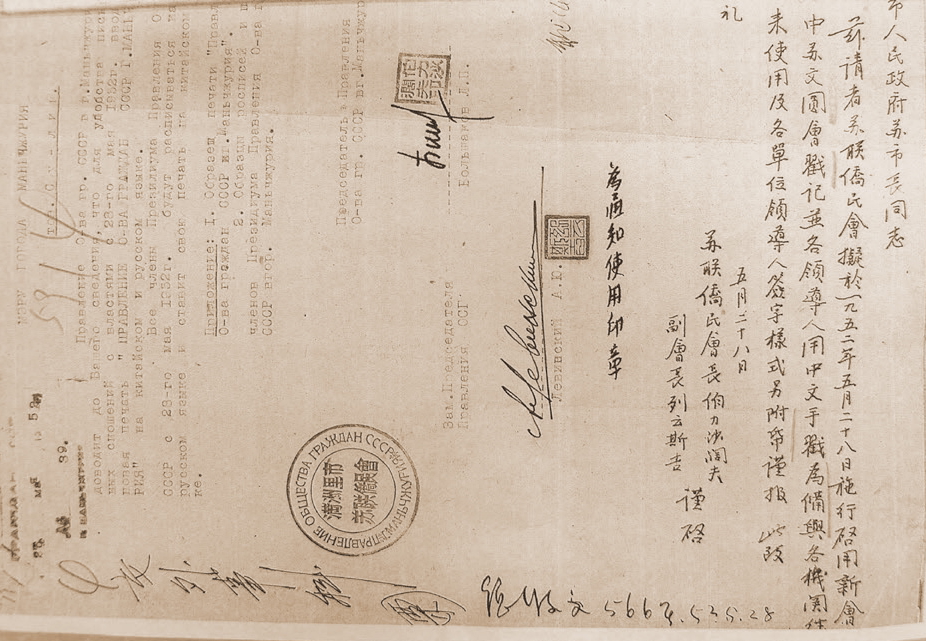

1952年5月28日,满洲里市苏联侨民会会长伯力沙阔夫、副会长列云斯吉向满洲里市市长苏林递交了《为通知启用印章》,全文如下。

满洲里市人民政府苏市长同志:

兹请者苏联侨民会,拟于1952年5月28日,施行启用新会章中苏文圆会戳记,并各领导人用中文手戳,为备舆各机关往来使用及单位领导人签字样式另附纸谨报。

此致敬礼

5月28日

苏联侨民会长伯力沙阔夫、副会长列云斯吉《为通知启用印章》原件

第二批迁出外侨共149户,有597人。由于此次是集体组织迁出,不论在计划、准备或地点选择上,都经过多次修改,并与东北人民政府外事局、兴安盟政府再三联系。1952年6月5日,兴安盟政府接受安置苏联侨民的工作任务后,经过多次比较和选择,最后确定在科尔沁右旗哈拉黑地区安置。

1953年,通过外交部门联系,苏联政府同意接受尚未内迁的苏侨。满洲里市共迁出苏侨1074人,其中市区迁出645人,扎赉诺尔区迁出429人。

1954年4月23日,苏联驻华大使向中国提出,把在华的数万名苏侨于6月到8月份批遣回苏联高加索、西伯利亚和哈萨克斯坦等地进行开荒,希望中国政府给予协助。中国政府组织全国各地的苏侨统一分批从满洲里出境回国。

自1954年6月1日,首批苏侨从满洲里市出境,到1954年8月24日工作结束。经满洲里市出境的国内苏侨共计5714户、24805人,满洲里市有374户,1413名苏侨在此次迁侨过程中回国。

(作者系中国诗歌学会会员、内蒙古作家协会会员、内蒙古政协理论研究会理事)

- 年鉴刊物上一篇:【史记寻踪】乌兰夫与内蒙古高等教育事业的奠基

- 年鉴刊物下一篇:【史记寻踪】雅鲁县的两度建立与解体

- 声明: 转载请注明来源于《内蒙古区情网》官方网站

当前位置:

当前位置: