第三期

- 【彩页】封面

- 【彩页】书画摄影

- 【导读】导读

- 【特载】在新型城镇化中传承文化、留住乡愁——在首届全国名镇论坛暨中国名镇志丛书出版座谈会上得讲话(2016 年 5 月 12 日)

- 【特载】以创新驱动地方志事业发展转型升级——在首届全国名镇论坛暨中国名镇志丛书出版座谈会上得讲话(2016 年 5 月 12 日)

- 【志鉴论坛】谈元代修志创新和发展

- 【志鉴论坛】断代志编纂简论

- 【志鉴论坛】浅谈二轮县志编纂行为坚守选材标准的必要性

- 【志鉴论坛】试析年鉴和地方志编纂细节区别

- 【志书评介】一部优秀的二轮省志军事卷—— 阅读《广东省志·军事卷(1979—2000)》札记

- 【志书评介】一部难得的地情资料巨著——《宁国市志(1978—2003)》评介

- 【史海钩沉】“三贤圣母”之诃额仑、孛儿帖与阿尔山地区

- 【史海钩沉】明晰西沟沿之战真相

- 【史海钩沉】呼和浩特一隅的五个传说

- 【史海钩沉】中共绥远省委在大青山抗日根据地开辟发展中的贡献

- 【史料考辨】“焦赞墳”未必是焦赞之墳

- 【史料考辨】虎督度名称考

- 【民俗风情】蒙古族居住习俗

- 【大事辑录】内蒙古大事记(2016年5月1日——2016年6月30日)

- 【珍珠沙滩】母亲的情愫

- 【珍珠沙滩】单车赴火山

- 【珍珠沙滩】单车赴火山

- 发布时间:2016-11-19

- 来源:本站原创

2016年5月29日,晴空万里,微风轻抚,7点30分许,商都县七星单车俱乐部一行8人,从美利达自行车专卖店出发,分别骑着美利达山地、旅游自行车,向乌兰哈达火山群进军。

穿过车水马龙的七台镇大街,平日里少见的头盔、墨镜装束的我们,马上引起路人的注目,有人惊奇地问:你们这是去哪圪呀?我们回答:旅游去呀!人们更加惊奇:骑着自行车旅游,真是新鲜事啊!

一行人精神饱满,车轮飞快地旋转,七台镇、工业园区被远远地甩在后面,下了省际大通道,走上光滑平坦的乡村水泥路,轻松愉快一路向着目的地骑行。一行8人中,5男3女,3名女士都是40多岁,男士中,40多岁的2人,50多岁的2人,只有我65岁。3名女士一路上有说有笑,且不耽误行程,特别是赵女士一直骑行在最前面的小分队。平日里,他们每天都要坚持骑行20多公里,已经具有一定的基本功,有的还参加过山地、公路自行车赛。唯有花甲之年的我,平时缺乏锻炼,仓促上阵,显然有些力不从心,开始骑行在队伍中间位置,骑着骑着,渐渐地落在最后。

大约骑行了离目的地一半路程20多公里,进入察右后旗境内,转入土路,时有搓板,时有沙窝,给骑行造成一定困难。抬头望去,火山群已入眼帘。此时有些困乏,特别是初次骑行的我,双手发麻,双腿酸困,屁股被车座摁得有些疼痛,再加上骑法不得要领,上下坡变速动作不够灵敏,既增添了困扰,又消耗了体力。但是,欲达目标的强烈意念一再鼓动着我、催促着我,必须坚持下来,绝不能掉队。我鼓起一股劲,奋力向前蹬,又骑行在队伍中间。他们都鼓励我,说我还行。走过10多公里土路,再往前走就是山路,爬过一段山路,钻过铁路隧洞之后,已是10点多。我们稍作休息,喝着从未感到如此甘甜的温开水,吃着半路上买的西红柿,精神顿时爽快了许多,困乏也消减了大半。仰望火山就在眼前,登山的意志弥坚。

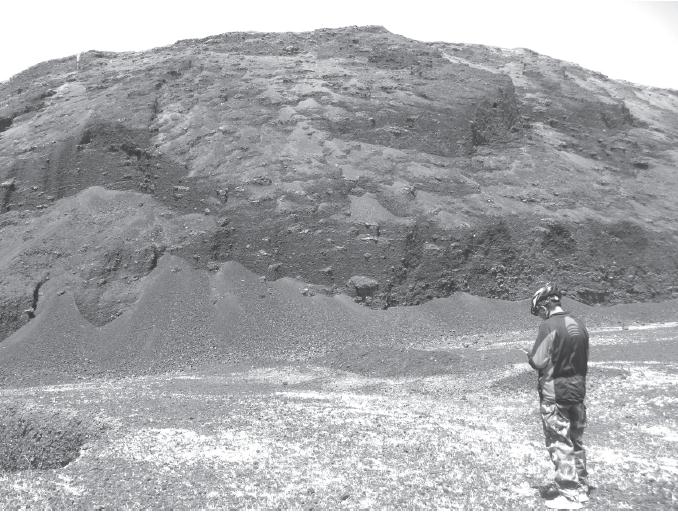

重振旗鼓之后,我们又踏上登山的路程,说是山路,其实并不是路,只是牛羊群践踏出的不规整的崎岖小径,刚好能通过自行车的车轮,而且遍布嶙峋凹凸的玄武岩石,稍不留神车轮就会碰到山石,有些地方车轮躲也躲不开,干脆就在乱石间穿行颠簸。好在自行车性能强、不怕颠簸,山路也照样骑行。骑了一段,实在找不到路了,而且一直是上坡,只有2名男士继续艰难骑行探路,在火山南麓找到一条土路,骑到火山旅游风景区入口。其余人径直朝着火山,推着自行车在山石杂草间穿行,一直走到火山下,放下自行车,徒步向火山攀登。踩着火山灰石,顺着拉运火山灰碾压出的旧车道,我们攀到半山腰。火山东部因多年来掏挖火山灰留下100多米高、数百米深苍黑、幽深的坑洞,残破的火山默默地耸立着,一棵幸存的小榆树似乎在诉说着往昔的峥嵘岁月,仿佛期盼着召唤着繁茂的同伴们前来聚会。

为了不虚此行,亲眼看见火山特殊地貌——凹地,俗称大锅,我们从东边半山腰绕到南边,再往西行300多米,便到了专供游人登顶修建的石阶和栏杆,这是通向山顶唯一的石阶道路。石阶陡立,向山顶延伸。我们登上石阶,正值11点半,艳阳高照,加上一路奔波,每上一个台阶都觉得艰难,迈两步才上一个台阶,终于到达山顶。果然,眼前是前所未见的地貌:一个硕大的形象酷似的锅,锅沿即山顶周长足有标准的400米跑道那么长,只不过是四

边等长的圆形。从锅沿下到锅底,也有100多米的距离,锅底正中有一个四周堆有黄土的土坑,土坑不到1米深。锅内壁生长着一些天然花草。站在山顶环视,除东部火山灰堆积较厚较多、被掏挖之外,南、西、北三面火山灰堆积较薄较少、保存得完好无缺。再向四周远望,火山一个连着一个,连成一个分布范围400平方公里、20余座火山组成的火山群,这就是乌兰哈达火山群。据地质考察,乌兰哈达火山群活动始于约3万年前的晚更新世晚期,休眠于全新世,最后一次喷发距今约1万年,属年轻的休眠状态下的活火山,火山均由玄武质火山碎屑物和熔岩流组成。乌兰哈达火山群是蒙古高原南缘发现的唯一全新世有喷发的火山群,火山结构要素的齐全和保存的完好性在国内少见,是又一处天然火山“博物馆”。我们登上的仅是其中的东炼丹炉山峰,海拔1571米,面积0.5平方公里。我们在山顶拍下了七星单车俱乐部队员合影,留下了人生难忘的瞬间。

(作者:内蒙古乌兰察布市商都县地方志办公室)

- 年鉴刊物上一篇:【史海钩沉】呼和浩特一隅的五个传说

- 年鉴刊物下一篇:【史海钩沉】“三贤圣母”之诃额仑、孛儿帖与阿尔山地区

- 声明: 转载请注明来源于《内蒙古区情网》官方网站

当前位置:

当前位置: